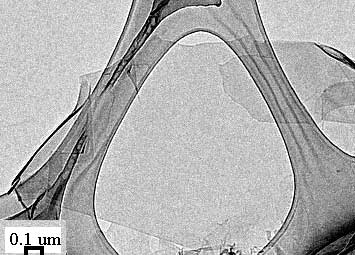

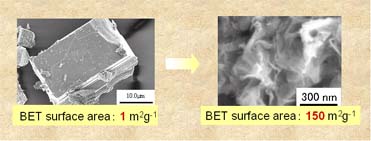

2次元シート(HTiNbO5)の透過型電子顕微鏡(TEM)像

ナノシート

2次元シートは、層状の金属酸化物を剥離することにより得られる平面状のものをいいます。 その厚さはなんと原子が数個分という非常に薄いナノサイズの材料です。 表面に負の電荷を帯びだ非常に大きな材料であることから、マクロポリアニオンシートとも呼ばれます。

2次元シート(HTiNbO5)の透過型電子顕微鏡(TEM)像

2次元シートは構成元素の組み合わせが多くあります。その中で、2つの価数の異なった遷移金属からなる2次元シートが強い酸特性を有することを近年見出しました。

・HTiNbO5, HTi2NbO7,

HxK4-xNb6O17

・HNbWO6,

HNbMoO6, HTaWO6, HTaMoO6

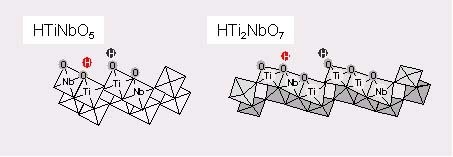

私たちは、はじめにHTiNbO5やHTi2NbO7といったチタンとニオブからなる2次元シートが、従来の固体酸触媒に匹敵する酸性を有することを見出しました。

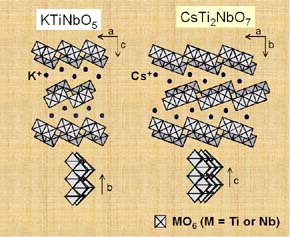

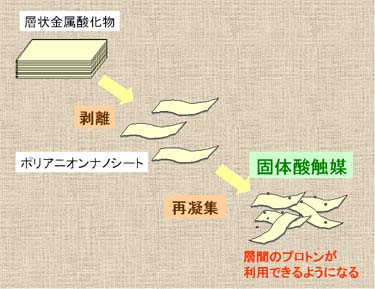

チタンニオブ酸シートができるまで

チタンニオブ酸は次のような層状構造をもっています。

イオン交換して層間をプロトンにしても、このままでは層間が狭いために大きな有機分子が入れず、酸触媒としては機能しません。 しかし、剥離・再凝集を行うと、層間に隠れていた水酸基が露出して有効に使えるようになります。

電子顕微鏡を見ると、剥離前では平板な構造ですが、剥離・再凝集後は剥離したシートが互いに重なり合っている様子がわかります。表面積も150倍に増大します。

チタンニオブ酸シートを用いて代表的な酸触媒反応である液相のエステル化反応や気相での2-プロパノールの脱水、クメン分解を行ったところ、どれも良好な活性を示しました。その触媒活性は、既に化学工業で用いられている酸触媒である含水ニオブ酸と同等か、あるいはそれ以上に高いものです。指示薬法やアンモニア昇温脱離法によりこれらの酸性質を調べたところ、 硫酸90%以上の強酸であることがわかりました。

またIRや固体プロトンNMR(1H MAS NMR)により表面の水酸基について検討したところ、下図のように2種類の水酸基があり、チタンのみに結合した水酸基は弱く、酸としては働きませんが、 赤で示したチタンとニオブに架橋されてできた水酸基が強い酸点として働き、酸触媒反応に寄与していると考えられます。

2次元シートは元素が規則正しく配列しているので、計算によるシュミレーションや電子顕微鏡による直接観察により、反応機構や活性点を詳細に検討できる可能性を持っています。

その後、研究を進めていくうちに、ニオブ酸ナノシートHNb3O8がチタンニオブ酸ナノシートよりも高い触媒活性があることがわかりました。同じニオブの酸化物、含水ニオブ酸と比較しても、2倍以上の活性を有します。

さらに、最近、ニオブモリブデン酸化物HNbMoO6がこれらよりも数十倍高い活性を有することを見出しました。

このHNbMoO6はフリーデルクラフツアルキル化において非常に強い酸を有することで知られるナフィオンよりも高い触媒活性を有します。

現在、さらに強い酸を有するナノシートの合成にむけて研究を進めています。

この2次元シートには次のような特徴があります。

・表面が負の電荷を帯びたコロイド

・2次元の単結晶

・構成元素が規則的に配列

・構成元素の種類が豊富

・多くの表面が利用できる

これらの特徴は、非常に魅力的なものです。まず、非常に薄い材料であるために、薄膜として利用できます。また、表面は負の電荷を帯びているために、正の電荷をもつ材料と静電的相互作用により組み合わせることができます(Self-assembly)。色素と組み合わせることにより、可視光に応答する電極や光触媒としての利用がその例です。

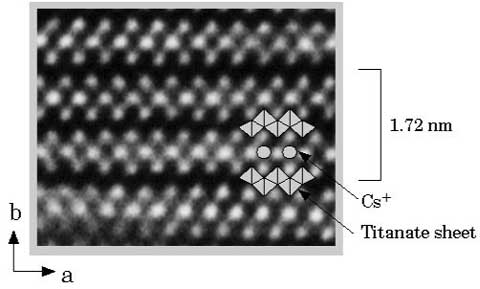

さらに、透過型電子顕微鏡(TEM)や原子間力顕微鏡(AFM)などにより、その表面の詳細を調べることもできます。

Cs0.68Ti1.83□0.17O4

(□:格子欠陥)の透過型電子顕微鏡像

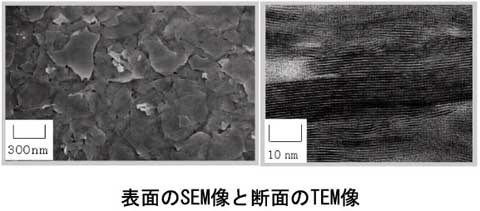

薄膜としての利用

2次元シートは厚さがナノサイズで、配向性を持った材料であり薄膜には適しています。剥離して得られる2次元シートを基板上にスピンコート、再配列することで容易に薄膜が調製できます。この薄膜はイオン交換能を有しており、金属カチオンや有機金属錯体Ru(bpy)32+などの固定化ができます。新規光機能材料としての利用が期待されます。

2次元シートは表面に負電荷を帯びており、可視光を吸収する色素Ru(bpy)32+などの正の電荷の材料と複合化が出来ます。この色素は湿式太陽電池で使われているものと同じもので、450nm付近の光を強く吸収します。一方、2次元シートは、そのもとである層状金属酸化物(K4Nb6O17など)が光触媒作用を有する材料であり、電荷の分離が効率よく起こります。この両者を組み合わせることで、可視光を利用した電極や光触媒材料が創製できます。